|

|

티보 칼맨

|

사람들은 대개 입바른 소리를 싫어하지만 어느 시대, 어느 집단에나 늘 눈치없이 입바른 소리를 해대는 사람 또한 있기 마련이다. 그들은 남의 속사정 따윈 내 알 바 아니라는 듯, 차마 누구도 입 밖으로 내지 못하는 말들을 쏟아낸다. 오늘의 주인공 티보 칼맨(Tibor Kalman, 1949-1999) 또한 그런 눈치없는 밉상 중 한 사람이다.

망명한 헝가리계 미국인이었던 티보 칼맨은 베네통이 펴낸 잡지 <컬러스(COLORS)>의 편집장이자, 2000년 발표된 <중요한 것 먼저(First Things First)> 선언을 주도한 인물 중 한 사람이었다. 인종문제와 에이즈 등을 정색하고 다룬 잡지 <컬러스>와 온통 소비를 부추기는데 재능을 소비하고 있는 디자인계를 정면에서 비난한 <중요한 것 먼저> 선언은 그를 미국 디자인계의 문제적 인물로 만든 대표적 활동이었다. 하지만 그가 처음부터 이런 입바른 활동만 벌인 디자인 선동가는 아니었다. 그는 한국 우산가게에서도 쉽게 그 복제품을 찾아 볼 수 있는 [하늘 우산 Sky Umbrella](1992), 다른 숫자는 모두 지워버리고 퇴근 시간을 가리키는 ‘5’만 남겨놓은 [5시 시계 5 O'clock Watch](1984), 마치 지금 막 구겨 던져버린 종이처럼 보이는 [구긴 종이 모양 문진 Legal Paper Paperweight](1984)과 같이 팬시하면서도 위트 넘치는 제품을 만든 스타 디자이너이기도 했다. 도발적이다 못해 살벌하기까지 한 <컬러스>와 비오는 날 신뜻하게 개인 푸른 하늘을 선물하는 [하늘 우산] 사이에서 우리는 잠시 혼란을 겪게된다. 도대체 어느 것이 진짜 티보 칼맨인가 하고 말이다. |

|

그가 뉴욕대에 입학한 해는 1968년, 그러니까 마틴 루터 킹 목사가 피살당하고, 밥 딜런과 존 바에즈가 기타를 무기삼아 전쟁에 반대하고, 파리와 도쿄의 학생들이 혁명을 일으키려 했던 바로 그 해였다. 열아홉 살의 티보 칼맨 또한 그 물결 한가운데에 있었다. 그는 저널리즘을 공부하기 위해 입학한 학교를 때려 치우고 급진적 학생 조직에 가담했고, 급기야 쿠바 혁명을 지원하기 위해 쿠바로 날아가기도 했다. 말하자면 아주 충실한 운동권 학생이었던 셈이다.

하지만 열기는 금방 사그라졌다. 우드스탁 페스티벌도 끝이 났고, 파리와 도쿄는 다시 분주한 일상에 접어들었으며, 비틀즈는 해체했다. 티보 칼맨 또한 뉴욕으로 돌아와 학교 근처의 조그만 책방에서 일자리를 얻었다. 훗날 ‘반즈앤노블’로 성장한 그 책방에서 그는 처음으로 디자인이라는 것을 접하고 몸으로 익혀나갔다. 매장 디스플레이, 쇼윈도 장식이 그의 첫 일이었다. 그는 이후 8년이나 그곳에 몸 담으며 반즈앤노블의 모든 디자인을 책임지게 되었다.

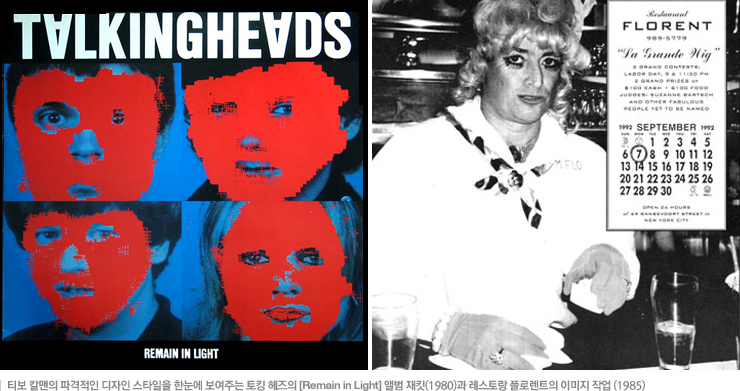

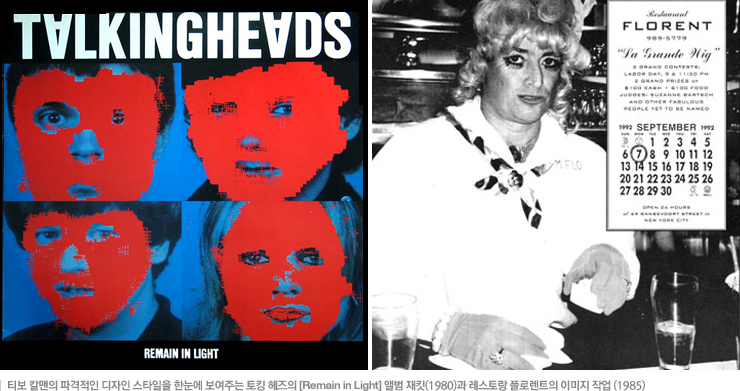

1979년 그는 마침내 자신만의 회사 ‘앰엔코(M&Co.)’를 차려 독립한다. 그리고 이 스튜디오는 단 몇 년 만에 뉴욕에서도 가장 돋보이는 디자인 회사로 성장한다. 백화점, 부동산 회사, 미술관, 다국적 기업, 그를 원하는 곳은 많았다. 하지만 그는 무언가 불편함을 느꼈다. 이렇게 깔끔하고 이쁘장하기만 해도 되는 걸까. 나와 내 동료들은 도대체 무엇을 위해 일하는 것일까. 그리고 1980년, 당시만 해도 무명 밴드에 불과했던 토킹 헤즈의 앨범 디자인 작업을 통해 티보 칼맨은 최초의 불협화음을 일으킨다. 멤버들의 얼굴에 시뻘건 칠을 하고, 철자 A자를 뒤집어 세운 이 앨범이 발표되자 디자이너들은 ‘이건 디자인이 아니다’라고 비난했다. 뉴욕에 있는 플로렌트라는 레스토랑 작업에서 시작된 그의 디자인 방법론은 다분히 의도적인 것이었다. 그건 흔히 버내큘러(vernacular)라고 말하는, 전문 디자이너보다는 일반인, 디자인 회사보다는 길거리에서 만들어진 스타일을 접합한 방식이었다. 깔끔하게 정돈된 기업 스타일의 디자인에 매진하던 동료 디자이너들의 눈에 그의 접근 방식은 너무 폭력적으로 보였다. | |

|

그는 이제 본격적으로 입바른 소리를 해대기 시작한다. 1986년, 의류회사 에스프리가 미국그래픽디자인협회(AIGA)로부터 디자인 리더십상을 수상했을 때 그는 이 시상식장 앞에서 이 회사가 아시아 노동자를 착취하고 있다는 내용의 전단지를 살포했다. 그는 ‘많은 나쁜 회사들이 좋은 디자인을 가지고 있다’는 현실을 고발하고 싶어했다. 그리고 그의 동료들, 클라이언트들을 향해 독설을 내뿜었다. “누구라도 1급 사진가를 고용하고 멋진 서체를 쓰면 그럴 듯한 이미지를 만들어 낼 수 있습니다. 그래서? 그래서 도대체 어쩌자는 겁니까?”라고 말이다. 또 그는 이렇게 얘기했다. “디자이너들은 더러운 석유 회사를 ‘깨끗하게’ 보이도록 만들고, 자동차 홍보 책자를 자동차보다 수준 높게 만들고, 스파게티 소스를 마치 우리 할머니가 준비하신 것처럼 보이게 만들고, 시시한 분양 아파트를 최고로 멋져 보이게 만들고 있다. 이 모든 게 괜찮단 말인가?” 이건 지각있는 디자이너라면 누구라도 알고 있는 것이었지만 그 누구도 쉽게 입 밖으로 내지 못한 고백이었다. 이 질문은 디자이너의 밥줄에 대한 문제 제기였고, 보다 근본적으로는 디자인이라는 직종 자체의 존립 근거에 대한 시비 걸기였기 때문이다.

그는 더 이상 ‘시시한 분양 아파트를 멋져 보이게 하는’ 디자인으로 돈을 벌고 싶지 않았다. 그리고 1990년, 그에게 최고의 기회가 찾아 왔다. 이탈리아 의류회사 베네통이 <컬러스>라는 잡지를 함께 창간하자고 제의해 온 것이다. 그리고 베네통 광고 사진으로 유명했던 올리베로 토스카니와 함께 그는 가장 비주류적인 주류 잡지를 만들어 냈다. 그의 말을 빌자면 <컬러스>는 “세상의 나머지 것들에 대한” 잡지였다. 티보 칼맨은 그 어느 때보다 직접적이고 신랄했다. 그는 엘리자베스 영국 여왕을 흑인으로, 교황을 아시아인으로, 마이클 잭슨을 북부 유럽인으로 만들었고, 레이건 전 대통령을 에이즈 환자로 둔갑시켜 인종과 에이즈 등 당대의 문제들을 선명하게 부각시켰다. 베네통이라는 다국적 기업에서 후원한 잡지였지만 그는 단지 그들의 자금을 이용했을 뿐, 그 어떤 구속이나 제약에서도 자유로웠다. |

|

하지만 그 자유는 길지 못했다. 림프암에 걸린 그는 로마에서의 싸움을 접고 다시 뉴욕으로 돌아와야 했다. 투병 생활은 길고 지루했다. 그리고 1999년 그를 찾아온 몇몇의 동료, 후배 디자이너들과 함께 발표한 <중요한 것 먼저> 선언은 그가 디자인계에 남긴 마지막 입바른 소리가 되고 말았다. “개먹이 비스킷, 커피, 다이아몬드, 세제, 헤어젤, 담배, 신용카드, 운동화, 둔부 비만 해소 운동기구, 라이트 맥주, 레저용 차량... 디자이너의 시간과 에너지는 기껏해야 불필요한 수요를 창출해내느라 모두 소진되고 말았다. ... 이제 할 일의 순서를 바꾸자. 중요한 것 먼저.”

디자인 비평가 스티븐 헬러는 1980년대 그래픽 디자인을 뒤엎은 두 가지 것으로 매킨토시 컴퓨터와 이 사람, 티보 칼맨을 꼽았다. 매킨토시가 우리의 일하는 방식을 바꾸어 놓았다면, 티보 칼맨은 우리가 생각하는 방식을 뒤집어 놓았다고 말이다. 물론 그에 대한 비난이 없는 것은 아니다. 몇몇 사람들은 그가 실제로 혁명이 일어났을 때 바리케이트 앞에 서 있진 않을 것이며, 그는 단지 나이키가 농구를 이용하는 방식으로 정치를 이용했을 뿐이라고 비난했다. 그리고 이 모든 논란을 통해 자신과 자신의 회사의 이름을 드높이는 효과를 노린 것뿐이라고 말이다. 이 또한 일리가 있는 말들이다. 하지만 이것만은 분명하다. 모두가 알고 있는 것이라 해도 그것을 말로 할 수 있는 용기를 지닌 사람은 별로 없다는 것. 그리고 그 용기를 지닌 사람에게만 이 상식을 실천할 기회가 주어진다는 것. 티보 칼맨에게 <컬러스>가 찾아온 것처럼 말이다. | |

- 글 김형진

- 서울대학교 고고미술사학과와 동대학원에서 미술사를 전공했다. 번역한 책으로 [영혼을 잃지 않는 디자이너 되기](공역)가 있고, 격월간 디자인잡지 <디플러스>에 디자인 비평을 연재하고 있다. 현재 디자인 스튜디오 워크룸의 공동대표다.

|