|

||||||||||||

스크랩

글 수 351

작가의 드로잉 vs 과학자의 연구노트 [수지니의 미술공부]박이소의 드로잉전 |

2011년 09월 28일 |

![]()

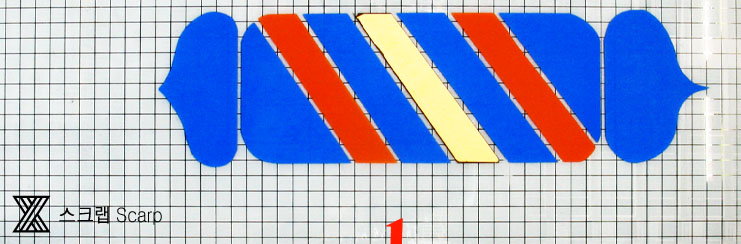

생각은 이리저리 많았는데 막상 글로 옮기자니 무엇부터 적어야 할지 입에 착 붙는 문구가 떠오르지 않았다. 2006년 로뎅갤러리에서 열린 유작전 이후 처음으로 박이소 작가의 대규모 드로잉전이 아트센터 선재에서 10월 24일까지 열리고 있다. 드로잉은 보통 ‘밑작업’이다. 그러니까 회화나 조각 작업을 위해 스케치를 한 것을 드로잉이라고 한다. 또 색을 입히지 않은 그림들을 부를 때도 드로잉이라고 한다. “미술업계”에서는 드로잉을 잘하느냐 못하느냐도 중요한 이야기거리가 되기도 한단다. 내가 아는 드로잉은 이 정도다. ● 종이 한 장의 다양한 용도 드로잉은 작은 종이 한 장에서 시작한다. 우리는 종이 한 장으로 무엇을 할 수 있을까. 메모를 끄적거리기다가 지루하다 싶으면 종이비행기를 접어 날려버릴 수도 있을 것 같은데. 작가의 끄적거림은 다르다. 그 자체로 하나의 작품이 된다. 또 작가의 드로잉은 설치하고 싶은 작업의 설계도면이 되기도 한다. 종이 한 장의 운명도 누구를 만나느냐에 따라 이렇게 참 다르다. 과학자는 종이 위에 수학공식을 풀기도 하고 인공위성의 궤적을 계산하기도 하고 (요즘은 모두 컴퓨터가 대신합니다) 관찰 동물의 행동을 기록하거나 화학 분자들의 결합을 그려보기도 할 것이다. 이렇게 저렇게 백지의 무한 가능성을 생각하게 한 전시가 박이소의 드로잉전이다. 몇 해 전, 뉴욕 메트로폴리탄미술관 복도에서 마주한 드로잉 작품을 보며 “아 그림을 그려보고 싶다”는 생각이 들었었다. 조금은 바랜 종이 위에 연필의 선 또는 과슈의 희미한 선으로 표현되는 인물, 풍경, 상상도, 설계도. 또는 꾹꾹 힘 주어 눌러 쓴 자국이 선명한 글씨들의 집합. 요란한 색도 없는 거의 무채색의 하얀 바탕과 검은 선의 조화는 무엇의 시작이거나 무엇을 준비하는 이의 마음을 고스란히 담아 놓았기 때문일까. 이상하게도 드로잉은 사람의 눈을 사로잡는 힘이 있다. ● 개념작가의 드로잉  그나마 추상미술과 개념미술을 나름대로 구분하는 방법을 찾았다. 추상미술은 구상적인 형태가 없고, 개념미술은 그래도 구상적인 요소가 있다는 것. 구체적인 무엇인가를 놓고 어떤 의미나 생각을 전달하는 것 같다. 이번 박이소전의 드로잉은 세 가지로 크게 구분할 수 있다. 첫째 드로잉 자체가 작품이다. 둘째, 설치작업을 구상하는 청사진으로서의 드로잉이다. 마지막은 작가가 본인의 생각을 타인과 공유할 때 사용하는 의사소통의 수단으로서 사용한 드로잉들이다. 박이소의 드로잉을 보면 그가 매우 꼼꼼한 습관의 소유자라는 것을 알 수 있다. 글씨체는 그 사람의 성격을 반영한다고 하는데, 그가 남긴 필적이 그렇다. 예술가란 그저 어느 순간 영감을 받아 휘갈기듯 작업을 한다는 무식한 오해를 하는 사람들은 박이소의 드로잉을 봐야한다. 전시에 소개된 드로잉에는 작가의 작업이 철저한 사전 준비를 통해 이루어졌다는 증거가 고스란히 담겨 있다. 한 장의 종이 위에 여러 번 지우고 다시 그려 넣은 수정 작업을 통해 하나의 청사진이 그려졌음을 알 수 있을 것이다. ● 작가의 드로잉 vs 과학자의 연구노트 드로잉 작품을 감상하다 보면 예술가와 과학자의 공통점을 발견하게 된다. 첫째, 준비작업 과정의 유사성이다. 과학계에서는 ‘과학적 방법론’이라는 것을 사용한다. 가설을 세우고 가설을 증명하기 위한 실험을 수행하고, 실험을 통해 그 가설이 맞으면 하나의 이론이 성립하게 된다. 만약 실험이 가설과 맞지 않으면 가설을 수정하거나 실험을 다시 하게 된다. 어떤 이론은 몇 십년 심지어는 몇 백년에 걸친 수많은 수정과 반복의 실험 활동을 거쳐 참으로 판명되기도 하고 어떤 가설은 버려지기도 한다. 미술작품도 마찬가지란다. 수년 또는 수십년 간의 드로잉 연습과 예비 스케치를 통해 우리가 보는 명화가 탄생했다는 것이다. 두 번째 공통점은 두 분야 모두 어떤 식으로든 결과물을 시각적으로 “보여 줘야한다”는 것이다. 과학자들은 본인의 연구결과를 논문이나 학회의 발표문이라는 형식으로 동료들을 비롯한 세상과 소통한다. 실험과학자는 결과물은 사진, 그래프, 표 등 본인의 연구결과를 가장 잘 설명할 수 있는 시각적 표현 방법론을 선택하여 보여줘야 한다. 미술작업이야 더 할 나위 없을 것이다. 이런 면에서 데이터를 시각화하는데 재능이 있는 과학자가 연구를 더 잘하고 있을 수 있겠다는 생각도 든다. 세 번째는 의사소통의 수단으로서 두 분야에서 드로잉을 사용한다는 것이다. 박이소는 특히 본인의 설치작업을 설명하는 도구로서 드로잉을 사용했다. “여기에는 나무틀을 짜서 설치하고 네 귀퉁이에는 세숫대야를 놓는다.”라는 식의 의사소통을 그려서 한 것이다. 과학자도 마찬가지다. 본인의 실험 장치를 구상하고 제작을 의뢰할 때 실험장치 설명은 그림으로 그린다. 박이소 작가가 한 일과 같다. “이곳과 저곳의 플라스크를 연결해 주고 여기에는 진공펌프를 달고, 이쪽 플라스크 아래 가열 장치를 달아주세요. 이곳은 분석장치가 달립니다.” 과학적 드로잉이다. 마지막 공통점은 희귀성이다. 과학자는 거의 매일 기록을 한다. 연구의 진행상황이나 실험결과 또는 관찰된 사항들을 꼼꼼히 기록해야 한다. 그런데 과학자의 노트는 거의 공개되지 않는다. 주변의 동료들에게도 잘 보여주지 않는 것이 과학자의 연구노트다. 아주 유명한 과학자가 되었다면 그 과학자의 일대기에 일부가 사진자료로 실린다거나 과학관에서 전시될 수는 있을 것이다. 우리가 과학자의 연구노트를 보기란 정말 어렵다. 특히 과학자의 드로잉을 보기란. 아마 과학자의 전기를 뒤적이는 편이 빠를 것이다. 미술가의 드로잉 작업도 ‘업계 사람’이 아닌 이상 거의 열람할 기회가 없다. 어떤 작업을 위한 사전 준비 작업으로서의 드로잉을 별도로 전시하지 않을뿐더러, 작가의 아이디어 노트로서의 드로잉은 더욱 공개되지 않는다. 과학자 만큼이나 작가들도 본인의 초기 아이디어에 대해서는 폐쇄적이다. 예술가의 드로잉은 작가가 아주 오랜 작업 활동의 끝말미, 즉 노년의 회고전이나 사망 후 유작으로서 공개되는 것이 상례다. 과학자의 연구노트보다 더욱 개인적인 기록일 수 있는 예술가의 드로잉은 오랜 기간 동안 작가가 보관을 잘 해야 하기 때문에 전시로 만나기 어렵기는 과학자의 연구노트 만나기와 매한가지다. 재미있는 일이다. 이렇게 공통점이 많다니. 찾자고 들면 더 있을 법하지만 여기서 멈추는 것이 좋겠다. 요절한 작가에 대한 아쉬움, 작가가 계획했던 작업들의 수많은 상상의 편린들, 한 인간의 조용한 기록들을 마주한다는 엄숙함이 뒤섞인 복잡한 감정은 고요함으로 텅 빈 전시장에서 더욱 또렷하게 다가왔다. 그래서 그런가, 돌아와 생각을 정리하는 것이 더뎌졌나 보다. ※ 이미지와 작품 설명 사용을 허락해 주신 아트센터 선재에 감사드립니다.  곽수진 동아사이언스 문화사업팀장 suzini@donga.com |

---------

Please consider the planet before printing this post

hiiocks (hiiock kim)

e. hiiocks@gmail.com

w. http://productionschool.org, http://filltong.net

t. 070-4268-9221

Please consider the planet before printing this post

hiiocks (hiiock kim)

e. hiiocks@gmail.com

w. http://productionschool.org, http://filltong.net

t. 070-4268-9221