|

|

데릭 버솔

|

손을 꼭 맞잡은 엄마와 한 소년이 피카소의 [게르니카] 앞에 서 있다. 엄마는 그림과 아들을 번갈아 바라보며 눈물 흘리고, 소년의 머리 위엔 황금 왕관이 씌워진다. 장 미셸 바스키아의 일생을 다룬 영화 <바스키아>는 이렇게 시작한다. 요컨데 바스키아의 예술가로서의 삶은 이렇게 시작되었다는 얘기다. 거창한 시작이다. 그렇다면 디자이너들은 어떨까? 많은 경우가 있겠지만 디자이너들의 시작은 대체로 이보다 소박하다. 즐겨 듣던 앨범 재킷에 매료되었다거나, 교회 성가대 포스터, 심지어 알록달록한 껌 종이에 마음을 빼앗겨 디자이너가 되었다는 경우도 있다.

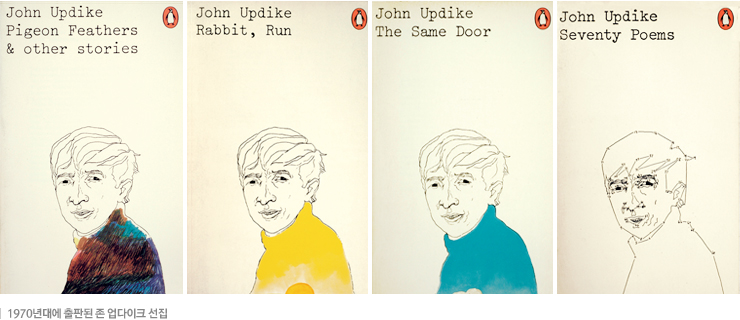

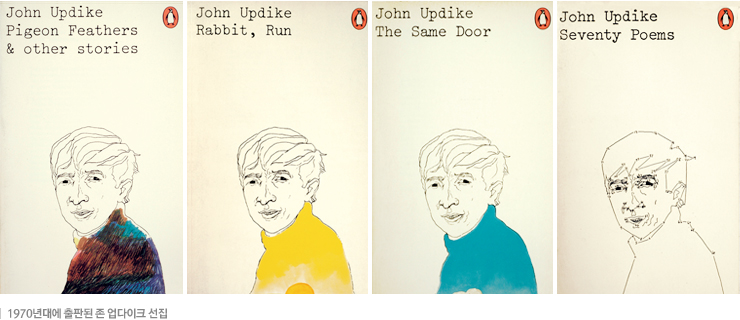

영국을 대표하는 북디자이너, 데릭 버솔(Derek Birdsall, 1934- )의 시작은 이보다 조금 규모가 있는 편이다. 만년필 광이었던 할아버지의 영향으로 많은 시간을 고향인 요크셔의 문구점에서 보내야 했던 그는 그 덕택에 누구보다 일찍 종이와 잉크, 복사와 활자의 세계를 발견할 수 있었다. 더불어 아름다운 손글씨 능력까지 말이다. 북디자이너라면 누구나 갖춰야 할 기본 지식을 동네 문구점에서 모두 익힌 셈이다. 그래서일까. 데릭 버솔은 그럴싸해 보이는 치장이나 잔재주와는 거리가 멀었다. 1970년대 그가 펭귄출판사를 위해 디자인한 일련의 책 표지들은 그 전형적 예들이다. 존 업다이크 선집과 펭귄 교육 총서의 표지는 단순하기 짝이 없다. 최종 결과물이 아닌 스케치로 착각할 정도다. 제목과 출판사 로고, 간단한 일러스트가 구성요소의 전부인 이 표지 작업엔 글씨를 가지고 멋을 부리거나 비어 있는 화면을 채우기 위해 별 의미없는 색을 동원하는 식의 편법이 전혀 없다. 책을 고를 때 꼭 필요한 정보만 건조하게 놓여 있을 뿐이다. 이런 단순함 덕택에 그의 표지들은 지금 막 인쇄기에서 뽑아져 나온 듯한 생생함과 힘, 박력을 고스란히 전해준다. | |

|

[펭귄 북디자인 1935-2005]의 저자 필 베인스는 데릭 버솔의 이 작업들을 “전에 보지 못한 새로움과 힘을 품고” 있다고 평한다. 이는 분명 적절한 평가다. 그렇지만 그는 한 가지 전제를 생략했다. “프로 디자이너들의 세계에서”라는 전제 말이다. 데릭 버솔의 표지 디자인은 분명 새롭지만 그건 극도의 세련됨을 추구하는 프로 디자이너들의 세계에서 도드라지는 것이다. 타이포를 다듬고, 이미지를 왜곡시키거나 잘라내버리는 식으로 화면을 조작하는 데 능숙한 프로의 세계에서 그가 만든 표지들은 낯설고, 이 때문에 강한 힘을 발휘한다. 그렇지만 아마추어의 세계라면 어떨까. 문서편집기와 종이, 그리고 기껏해야 복사기로 만들 수 있는 화면이란 그다지 다양할 수 없을 것이다. 종이 윗부분에 제목을 놓고, 그 아래에 저자 이름, 그리고 남은 공간에 책 설명을 위한 장식을 덧붙이는 정도가 전부 아닐까. 데릭 버솔이 만든 책 표지처럼 말이다.

그가 좋아했던 타자기 서체 또한 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 그는 이 서체를 존 업다이크 선집은 물론 그가 자신의 디자인 세계를 정리해 펴낸 책 [Notes on Book Design](2004)에서도 사용했다. 이 책의 표지와 내지들은 마치 어느 아마추어가 타자기로 지금 막 뽑아낸 듯 어떤 기술적 과시도 없이 담담하다. 종이와 잉크, 타자기. 그가 즐겨 사용했던 이 장치들은 인쇄 기술의 가장 시원에 존재하는 것이고, 동시에 어느 누구나 접근 가능한 보편적인 도구였다. 유니버스나 헬베티카, 길 산스처럼 디자이너에 의해 만들어진 서체가 아닌, 타자기 자판 모양을 옮겨 만든 서체를 사용함으로써 데릭 버솔은 자신이 프로 디자인 세계에 일정한 거리감을 유지하고 있음을 선명하게 드러낸 것이다. | |

|

그렇다고 그가 아마추어의 단순성과 명쾌함만을 신봉한 외골수였던 것은 아니었다. 사진가 한스 포이러를 위해 만들어 준 홍보 포스터나 비틀즈의 전속 사진가 로버트 프리맨(Robert Freeman)과 함께 작업한 피렐리 달력, <타운>, <인디펜던트> 등의 잡지 디자인 작업에서 그는 사진과 타이포그래피를 그 누구보다 예민하고 대담하게 다룬다. 특히 그가 디자인한 수많은 미술도록들은 언제라도 교과서로 쓰일 수 있을만큼 안정적이고 다른 한편으로 극적인 화면을 보여준다.

그가 묵묵히 작업에 몰두하는 동안 디자인계는 급격한 변화를 겪었다. 그건 마치 미술이 지나온 몇백 년의 시간을 한 세기로 압축해 놓은 것과 같았다. 클라이언트에 종속되어있던 디자이너는 이제 스스로 작가가 되고자 했고, 남들의 욕구를 대신하는 것에서 벗어나 자신만의 관점을 표현하고자 했다. 하지만 데릭 버솔은 이런 새로움을 달가워하지 않았다. 그는 자신이 유년 시절을 보냈던 요크셔 문구점의 세계, 그러니까 손에 만져지는 종이의 질감, 무엇으로라도 변신할 수 있는 검정색 잉크의 세계에 머물고자 했다. 그것이 낡고 철 지난 것으로 보일지라도 말이다.

언젠가 그는 이렇게 말한 적이 있다. “나는 인쇄업자들이 디자이너의 도움 없이 우아한 책을 만들던 시대가 그립다.” 이 말을 통해 그는 스스로를 대단한 창작자라고 여기는 요즘 디자이너에 대한 불만을 은연 중에 드러냈다. 스스로 작가가 되고자하는 젊은 디자이너들은 이 늙은 디자이너 앞에서 이렇게 말하곤 했다. “내 작업은 말로 설명하기 어려워요.” 이에 데릭 버솔은 이렇게 답한다. “당신은 아티스트군요. 분명히 말하지만 나는 단지 디자이너일 뿐입니다.”라고. 그에게 디자인이란 진귀한 것, 전에 없던 것을 새롭게 창조하는 것이 아닌 “이미 존재하는 것을 조직화하는 것”일 뿐이었다. 디자인은 그것만으로도 충분히 가치가 있다고 믿었기 때문이다.

| |

|

2000년, 그는 영국 국교회의 기도서를 다시 디자인했다. A6 판형의 이 작은 책에서 데릭 버솔은 자신이 추구하고자 했던 바를 압축적으로 보여줬다. 고전적으로 양장 제본된 이 책에서 그가 부린 멋이라고는 표지 제목을 엇갈려 십자가 형태를 만든 것과 산세리프 서체인 길 산스를 사용한 것뿐이다. 그건 마치 19세기 말 어느 인쇄소에서 막 만들어져 나온 듯한 느낌의 책이었다. 이 책에서 그는 무언가 새로운 것을 시도하려 애쓰지 않았다. 그저 기도를 위한 작은 책을 만드는 데 자신의 재능을 썼을 뿐이다. 글자와 종이, 제본의 질에 신경을 써가며 말이다. 이 책, 그리고 그가 만들어낸 다른 많은 책들이 도달하고자 한 것은 지극한 단순함이었다. 20세기 초반, 동네 문방구의 세계가 그랬던 것처럼 말이다. | |

글 김형진

- 서울대학교 고고미술사학과와 동대학원에서 미술사를 전공했다. 번역한 책으로 [영혼을 잃지 않는 디자이너 되기](공역)가 있고, 격월간 디자인잡지 <디플러스>에 디자인 비평을 연재하고 있다. 현재 디자인 스튜디오 워크룸의 공동대표다.

|