|

|

|

세계적인 그래픽 디자이너이자 컴퓨터 공학자, 아티스트이자 교육자인 존 마에다(John Maeda)의 저서 중 사람들에게 가장 널리 알려진 책은 [단순함의 법칙]이다. 14개 국어로 번역된 이 책은 국내에는 경제경영서 코너에 놓이는 바람에 여타 디자인 책에 비해 꽤 팔리기도 했는데, 사실 책 제목과 달리 그는 단순한 사람이 아니다.

이름 앞에 붙은 수식어만 보더라도 알 수 있듯 그를 제대로 설명하는 것은 만만치 않은 일이다. 예술과 디자인, 테크놀로지의 경계를 넘나들며 인문학이 중심이 된 기술(humanizing technology)을 철학으로 삼아 미래의 인재들을 가르쳐온 그이니 말이다. 그가 책에서 제시한 단순함의 첫 번째 법칙 ‘축소’에 따라 압축하고(Shrink), 숨기고(Hide), 구체화(Embody)할 수 있다면 좋겠지만 여기서는 뭉뚱그리고, 생략하고, 밑그림그리기 정도나 가능할 듯싶다.

1966년 시애틀에서 태어난 존 마에다는 두부 공장을 하는 아버지 밑에서 상당한 가내수공업에 시달리며 어린 시절을 보냈다. 정말 고생을 많이 했는지 “학교에 가는 게 천국 같았어요.”라고 너스레를 떨지만 그는 아버지 일을 도우며 꽤 많은 것을 터득했으며(“나는 아버지가 두부를 만드는 걸 도우며 기초적인 레이아웃 감각을 터득한 셈이에요.”) 원래는 건축을 공부하고 싶어 했지만 그랬다간 나중에 밥 벌어먹고 살기 힘들 거라는 아버지의 충고에 따라 MIT에 들어가 전기공학과 컴퓨터 과학을 공부했다. |

|

여기까지는 별다를 것 없는 수순이었는데 MIT 미디어랩에서 박사 과정을 밟던 중, 돌연 일본으로 건너가 스쿠바대학 아트&디자인 인스티튜트에 들어간다. 여기에는 두 가지 공식적인 이유가 있는데 첫째는 학교 도서관에서 디자이너 폴 랜드(Paul Rand)의 저서 [Thoughts on Design]을 발견하고 디자인의 세계에 매료되었다는 것이고, 둘째는 MIT에서 그의 정신적인 멘토였던 뮤리엘 쿠퍼가 당시 지도교수와 트러블도 많고 전공 공부에도 심드렁했던 그에게 아트스쿨에 가보는 건 어떻겠냐고 제안한 것이다.(게다가, 여자 친구가 일자리 때문에 일본으로 떠나버렸다는 세 번째 이유도 있다.) 아트 스쿨을 졸업한 그는 잠시 일본에 머물며 강의를 하는 한편 컴퓨터라는 매개체이자 도구에 본격적으로 눈을 뜨며 두각을 나타내기 시작한다.

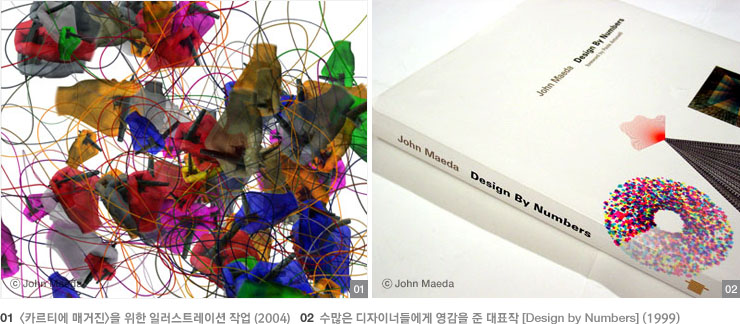

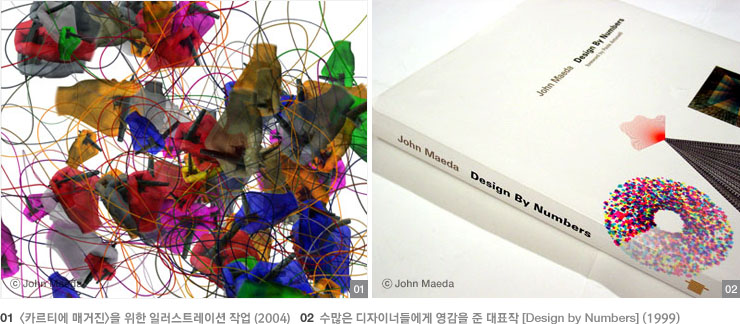

1996년 갑작스럽게 세상을 떠난 뮤리엘 쿠퍼의 빈자리를 채우기 위해 MIT로 돌아온 존 마에다는 결코 돌아오고 싶지 않았다던 그의 말과 달리 그녀가 이끌던 시각언어 워크숍을 모태로 삼아 만든 ACG(Aesthetics and Computing Group)를 이끌며 과학과 미디어 예술이 융합된 프로젝트들을 수행한다. 특히 프로그래밍 언어이자 교육 프로그램인 ‘디자인 바이 넘버(Design by Numbers)’는 후에 연구원이었던 벤 프라이와 케이시 리즈에 의해 프로세싱(Processing)이라는 프로그래밍 언어로 발전되는 등 전 세계 디자이너와 미디어 아티스트들에게 많은 영감을 주었다. 한편 실험적인 작품 활동과 전시, 디자이너로서의 작업도 활발히 펼치며 카르티에, 구글, 필립스, 삼성, 리복과 같은 기업들과 프로젝트를 수행했으며, [Maeda @ Media], [Design By Numbers], [Creative Code], [The Laws of Simplicity] 같은 책들을 펴내는 와중에 딸을 다섯이나 낳았으니 참으로 바쁘고 복잡한 사람이라 할 수 있겠다. | |

|

그의 이력 나열은 이쯤에서 그치기로 하자. 조금 뒤통수 치는 이야기가 될 수도 있지만, 솔직히 과연 테크놀로지라든가 미디어, 예술과 같은 거창한 말이 과연 그를 이해하는 데 꼭 필요한 단어일까 싶기도 하다. 존 마에다가 처음으로 컴퓨터를 통해 무언가를 만들어낸 것은 1979년, 그가 열네 살 때의 일이다. 집에 있는 도트 프린터에 불만을 느낀 그는 텍스트가 좀 더 잘 인쇄되도록 하는 프로그램을 작성했다고 한다. 그 후로 현재까지 그는 끊임없이 무언가를 만들어왔지만, 그것은 늘 전과 ‘다른’ 것이었고 꼭 컴퓨터일 필요도 없었다.(실제로 그는 곧잘 ‘난 컴퓨터와 항상 문제가 있었어요,’라든지 ‘나 컴퓨터 별로 안 좋아해요.’라고 말하곤 한다.) 그가 사람들에게 깊은 인상을 준 것은 컴퓨터와 테크놀로지를 주어진 대로 사용하지 않았기 때문이지 멋진 디지털 이미지를 보여줘서가 아니다. 그가 기술과 융합한 것은 예술이 아니라 휴머니즘이었기 때문에, 그리고 그게 멋들어진 말에 그친 것이 아니었기 때문에 사람들이 인정하는 게 아닐까 생각한다.

2007년 12월, 미국의 디자인 명문 리즈디(RISD, 로드 아일랜드 스쿨 오브 디자인)가 MIT 미디어랩의 교수였던 존 마에다를 16대 학장으로 임명한다고 발표했을 때 아마 놀라지 않은 디자인계 사람은 별로 없을 것이다. 리즈디와 존 마에다라는 조합에 놀랐다기보다는 그만큼 MIT 미디어랩과 존 마에다의 궁합이 절대로 떨어지지 않을 찰떡궁합처럼 보였기 때문이다. 그 후로 웬일인지 그의 소식을 전처럼 많이 접하지는 못하는 것 같다.(홈페이지도 2008년 12월 22일이 마지막 업데이트다.) 들리는 바에 의하면 학교 내 온라인 커뮤니티나 ‘아침조깅’ 등을 통해 학생들과 관계를 맺으며, 강의도 거의 하지 않고 학장 역할만 충실히 수행하고 있다고 하는데, 과연 그의 다음 행보는 어떨지 궁금하다. 혹시 그에 대해 좀 더 관심이 있다면 TED 컨퍼런스에서 존 마에다가 했던 프레젠테이션을 보는 것도 좋을 듯싶다. | |

<매일의 디자인> 은 한국디자인문화재단과 함께합니다.

- 글 박활성

- 서울대학교 고고미술사학과를 졸업했다. 현재 디자인 스튜디오 워크룸 공동대표이자 격월간 디자인 잡지 <디플러스>의 편집장을 맡고 있다.

|